PR

「人見知り」ってどんな意味があるの?

皆さんは子どもに「人見知り」をされた経験はありますか?

特に0,1,2歳児を担当する方は、子ども達と信頼関係ができるまでは人見知りをされるのではないでしょうか。

また、保護者でも、自分の子が人見知りになっていて不安…という方もいるかもしれません。

子どもの人見知りにはちゃんと意味があります。

意味を知るだけで、自分の対応が変わったり、安心感を与えることができます。

一緒に勉強しましょう!

子どもの人見知りとは?

人見知りは「他人を見て不安になること」

改めて「人見知り」の定義について確認してみましょう。

- 人見知りとは?

- 8か月頃の赤ちゃんが、見知らぬ人を見ると不安になったり、目が合うと泣き出したりする行為。

この現象が「人見知り」と言われる現象です。

人見知りが始まる時期は個人差はありますが、次のように言われています。

人見知りが始まる時期は8か月頃から誰にでも起きます。

個人差もありますが、人見知りは早い子で6か月~8か月くらいの赤ちゃんに見られるようになります。

人見知りは英語で「eight-month-anxiety」と訳されます。日本語にすると「8か月不安」です。

つまり、世界中でこの現象は確認されており、人間の根本の発達であると言えます。

英語圏だとはっきり「8か月」と言われているのですね!

当然個人差もあります。

人見知りが起きる理由とは?

視力の発達が関係しています。

子どもの視力の発達は以下のようになっています。6

| 年齢 | 視力 |

| 新生児 | 0.02~ |

| 6か月~ | 0.2~ |

| 1歳~ | 0.4~ |

| 3歳~ | 1.0 |

| 5歳~ | 成人とほぼ同じ |

思ったよりゆっくり視力が上がっているのですね!

昔は「新生児はペンライトを目で追わないことから、目が見えていない」とされていました。

しかし、その後の研究でライトを目で追う認知発達や運動発達と視力は別問題、という事がわかりました。

機器の発達により、現在は新生児で0.02とされています。

おそらく生まれたての赤ちゃんは世界はぼんやりして見えているはずです。

それが生後6か月くらい経つと…0.2程度になるので、段々世界が見えてきます。

そうした時に人の顔もだんだん見えるようになってくるでしょう。

そこで起きるのが「人見知り」というわけです。

つまり、人見知りは視力が正常に発達している証拠とも言えます。

とても自然な流れなのですね!

人間の身体は実に合理的にできています。

赤ちゃんが持っている能力の1つ「顔認識」と関係があります。

赤ちゃんは人間の顔を認識する力を持っています。

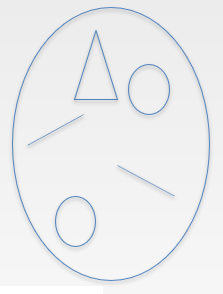

例えば…以下の2点の画像を赤ちゃんに見せたとします。

この2つの画像を見せた時に赤ちゃんは右側の画像を注視します。

赤ちゃんは「人間の顔の基本的な構造」を認識するための本能的な顔認識システムを備えているからです。

人見知りはこの顔認証システム+記憶の発達によっておこります。

生後2か月以降になると、顔認証システムに加えて記憶の発達が起きてきます。

すると、今までは「人の顔らしきもの」はわかっていた赤ちゃんが…

「人の顔らしきもの」+「よく見ている人の顔」を覚えるようになってくるのです。

なぜ赤ちゃんは顔認識システムを持っているのですか?

赤ちゃんは保護してもうのが前提なのです。

人間の大きな特徴「二次的就巣性と生理的早産」byポルトマン

ここからはちょっと専門的な話です。

スイスの生物学者アドルフ・ポルトマン(1897-1982)は人間の特殊性として「二次的就巣性」と「生理的早産」を提唱しました。

なんだか難しい単語がでてきますが、わかりやすく解説します。

二次的就巣性…人間は高度な生物であるにも関わらず、巣の中にいる。

こちらの表をご覧ください。

| 下等な種(ネズミなど) | 高等な種(猿や馬など) | 人間 | |

| 妊娠期間 | 短い(20日前後) | 長い(猿=170日前後、馬=330日前後) | 長い(280日前後) |

| 一胎ごとの子の数 | 多い(5-20匹) | 少ない(1-2匹) | 1-2人 |

| 誕生時の状態 | 未熟(就巣性) | 成熟(離巣性) | 未熟(就巣性) |

これは哺乳類の妊娠期間や生まれた時の特徴を比較した図です。

生物学的には知識が低いネズミのような種は「下等な種」と分類されます。

下等な種はそれぞれの個体は未熟な状態で生まれてくるので、すぐに死んでしまいます。

なので、一胎ごとに多くの子どもを産み、生存確率をあげるのです。

そして生存する確率をあげるために、生まれたてのころは巣の中で育ちます(就巣性)

弱い生物ならではの生存戦略ですね。凄い。

猿や馬など高等な生物に分類される動物たちは、妊娠期間も長く、出産時はある程度完成した状態で生まれてきます。

これはお腹の中で子どもを成熟させ、完成度を上げることで生き残る生存戦略をとっているのです。

生まれたての馬でもすぐに歩き出したり、自分でご飯を食べたりしますものね。

しかし、人間の特徴は違います。

妊娠期間は長く、生物としての完成度は高いはずなのに…生まれたての赤ちゃんは自分で生き抜くことはできません。

周囲にお世話してもらうこと、つまり巣の中で生きるような状態で生まれてくるのです。

この事を二次的就巣性と呼びます。

つまり、高度な生き物であるにも関わらず、巣で生活することを前提に生まれてくるのが人間、これはとっても特殊な事例なのです。

普通の哺乳類との比較は人間を知る手がかりになりますね。

生理的早産…周囲の人に保護されることを前提に、未熟な状態で生まれてくる。

生物としての人間のもう1つ大きな特徴が「生理的早産」です。

- 生理的早産とは?

- 猿や馬など他の哺乳類が生後まもなく自力で生活できるのに対し、人間は親や周囲の人に保護されながらではないと、生きていけないという状態で生まれてくる特徴のこと。

人間はなぜこのような状態で生まれてくるのでしょう?

それは2つの説があると言われています。

人間が生理的早産で生まれてくる理由

・人間は二足歩行するようになり、骨盤が狭くなったことで、胎児が通れるスペースが小さくなった。胎児が通れるうちに出産をしないと母体に危険が及ぶため。

・人間は野生の中ではなく、集団の中で生きていく習性があることから、身体よりも脳の発育を優先するため。

どちらも理由としては納得できる説得力がありますね!

結論:人間は社会の中で生きていくのが前提の生き物なので顔認証が優れている。

人間の顔認証が優れているのは「人間が人と人との間の社会で育つ生き物だから」ということがわかりました。

そのような背景を知ると、赤ちゃんが人見知りしている理由も少しわかると思います。

徐々に視力が発達したり、信頼関係を育む中で「信頼できる人」「よく知らない人」をちゃんと区別する能力が身についているのです。

「よく知っている人」は後追いしたり、まとわりついたり、愛着行動を示します。

反対によく知らない人には、人見知りの反応を見せます。

人見知りはちゃんと人の顔を判別できている証拠!

安心できる人、安心できない人を見分けられるという事は生きる上でとても大事な能力です。

人見知りが起きても、ネガティブな感情にならず、その子がちゃんと発達している証拠と受け取ってあげてください。

人見知りされたら、どう対応する?

では、赤ちゃんに人見知りされたら、私たちはどのように行動すれば良いのでしょう。

人見知りされた時の対処法

・無理に慣れさせようとせず、少し遠めで過ごし、赤ちゃんが自らやってくるのを待つ。

・遊ぶことやお世話をすることを通して、赤ちゃんと信頼関係を結ぶ。

・赤ちゃんが信頼している人と仲良くしている姿を見せる。

無理に慣れさせようとせず、少し遠めで過ごし、赤ちゃんが自らやってくるのを待つ。

こちらから無理に距離を詰めると、赤ちゃんはかえって不安になります。

自然と子どもが受け入れるようになるのを、じっくり待つようにしましょう。

大人でも相手がグイグイきたら引いちゃいますもんね。

大人も子どもも接し方の基本は同じなんじゃ。

遊ぶことやお世話をすることを通して、赤ちゃんと信頼関係を結ぶ。

上記で説明した通り、赤ちゃんは信頼できる人かどうかを見極めています。

一緒に遊ぶこと、お世話をすることで赤ちゃんの中で心地よさが育まれていきます。

最初は泣かれてしまうかもしれませんが、暖かく柔らかく声掛けをし、一緒に心地の良い時間を積み重ねることで、信頼関係を築いていくことが大切です。

お互いに無理のない範囲内で楽しく過ごしましょう。

赤ちゃんが信頼している人と仲良くしている姿を見せる。

赤ちゃんは人を判別する能力に優れています。

赤ちゃんが信頼している人と仲良くしている姿を見る事で「あ、この人は安心できるのかな」と理解するようになります。

赤ちゃんが信頼している人と楽しそうに話したり、一緒に過ごすことも大切です。

まとめ

・人見知りは赤ちゃんの「顔認証システム」と「記憶」の発達によって起きる。

・人間は「二次的就巣性」と「生理的早産」という哺乳類としては珍しい特徴をもっている。

・「二次的就巣性」…高等な生物であるにも関わらず、下等な生物の習性である「巣」で育つ。

・「生理的早産」…猿や馬のように、生まれたてですぐに活動できる状態ではなく、周囲の人間に保護されること前提で生まれてくる。

・「二次的就巣性」と「生理的早産」の特徴から、人間は社会の中で生きる事が前提の生物である。だから、顔認証にも優れている。

・人見知りは「顔認証」が育っている証拠。

(赤ちゃんに人見知りをされた時の対処法)

・無理に慣れさせようとせず、子どもが自然と受け入れるのをじっくり待つ。

・遊びやお世話を通して信頼関係を築いていく。

・赤ちゃんの信頼する人と仲良くする姿を見せる。

以上

全ての子どもに関わる人にエールを!