PR

楽しく保育チームビルディングをする方法について解説します!

保育において人間関係はとても大切です。

しかし、大切であるとわかっていながらも、「人間関係の向上」を目的とした園内研修は、意外とおこなわれていません。

その理由として、このような悩みがあるのではないでしょうか。

- チームビルディングの研修ができない理由

- ・チームの評価方法がよくわからない。

・どんな研修をすればよいかわからない。

今回は、保育におけるチームビルディングの考え方と研修の実例を、現役保育園園長がご紹介します。

この記事を最後まで読めば、チームビルディングの研修を1つできるようになります。

ぜひ、最後までご覧ください。

- 東京都の私立認可保育園の園長。

- 保育養成校で「人間関係」の分野を教えている。

- 保育ファシリテーションという技術を身につけている 。

チームビルディング研修とは?

チームビルディングの定義

チームビルディングの定義から確認します。

- チームビルディングの定義

- チーム(組織)をビルディング(構築)すると字のごとく、組織の関係性を向上させる手法です。

人間はそれぞれ得意な分野や好きな分野が違います。

保育で言えば、絵が得意な人、ピアノが得意な人、運動が嫌いな人、読書が苦手な人…などチームの中でそれぞれの個性があります。

関係性を向上させることで、それぞれの特性を知り、長所を活かすことや、短所を補う効果が期待できます。

しかし、そもそもチームメンバーの特性を知らないことには始まりません。

チームビルディングの研修をおこない、チームメンバーの関係性を向上させれば、それぞれの能力を発揮しやすい職場が作れるようになるのです。

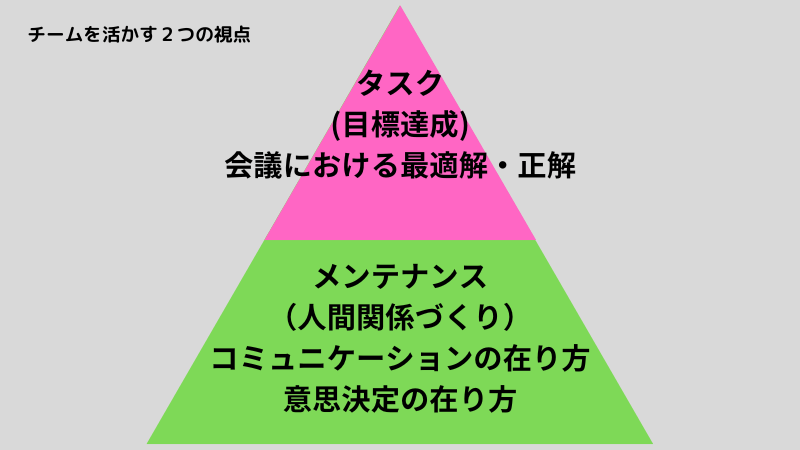

チームパフォーマンスを向上させる2つの視点「タスク」と「メンテナンス」

「良いチーム」とはどんなチーム?

一般的に良いチームとはどのようなものでしょう?

評価というものは、個人に関しては比較的簡単につけやすいですが、チームの評価をするのはなかなか難しいです。

チームを評価する視点、「タスク」と「メンテナンス」2つの視点で見る事が大切だと言われています。

- タスクとは「目に見える成果」

- ・目標達成

・会議における正解、最適解

例えば、「各職員が1時間ノンコンタクトタイムを取ることができた」というのはタスクです。

また、会議において「〇〇することが決まった」ということもタスクであると言えます。

- メンテナンスとは「目には見えない関係性」

- ・人間関係づくり

・コミュニケーションの在り方

・意思決定の方法

例えば、「各職員が1時間ノンコンタクトタイムを取ることができた」というタスクがあったとしても、「ノンコンタクトタイムをするために職員が時間に厳しくなって、現場がピリピリしている」という事になっていたならば、これは評価がガラッと変わってしまいます。

また、会議において「〇〇は決まらなかったが、全員がアイディアを出し、意見を十分に述べた上で決まらなかった」とします。

これはタスクとしての評価は悪かったとしても、他の職員の意見が聴けたり、物事を深めたりできている点としてはプラスに評価することもできるのです。

タスクはメンテナンスの土台の上に成り立っている。

この「タスク」と「メンテナンス」は下の図のような関係性になっています。

メンテナンスの土台にタスクがくるのですね。

人間関係が土台ですね。

タスクはメンテナンスの土台の上に成り立っていると言えます。

これは会議に置き換えるとわかりやすいです。

会議で何かを決める際に、人間関係が良い職場、人間関係が悪い職場、どちらの方が良いアイディアがでるでしょう?

それは当然、人間関係が悪い職場では「自分がアイディアを出したら批判される」「そもそも職場に貢献する気持ちがない」という心理が働き、当然それなりのアイディアしか出てきません。

しかし、人間関係が良い職場では、安心して意見を出せる環境になっているため、多くのアイディアが出ます。それにより結果も違ってくるのです。

意見を言いやすい状態を「心理的安全性が高い状態」と言います。

チームビルディングは保育現場でないがしろにされがち。

チームビルディングは一般的な企業では当たり前のように行われていますが、実は保育園ではあまり行われていないケースがあります。

それは次のような理由があるからです。

保育園でチームビルディングがおこなわれない理由

・みんなで研修に参加するなら「何かを決めたい」という心理が働く。

・研修をするなら保育の内容を学ぶべきだ、と考えている。

・チームビルディングをどうやっていいのか、わからない。

せっかく皆で集まるなら、保育のことを学ぼう!ってなりますよね…。

保育士は基本的にとても多忙ですので、全員が参加できる研修の時間はとても貴重です。

そのため、なにかしらの成果を挙げる事を目的とした研修をおこないがちです。

しかし、チームをより効果的に活かすには、タスクとメンテナンスを、それぞれバランスよくおこなう必要があるのです。

本当に質の良い研修は、タスクの研修をしながら、メンテナンスの部分もカバーしています。

メンテナンスの研修をしないことによる弊害

・会議や意思決定で特定の職員ばかりが発言し、それに決まる。

・人間関係がギスギスする。

・会議や研修が受け身になりがちになる。

メンテナンスの研修をすることで生まれるメリット

・人間関係がよくなる。

・会議や研修が楽しくなる。

・話し合いに主体的に参加するようになる。

メンテナンスを向上するのがチームビルディング研修というわけです。

おすすめは「対話型研修」

チームビルディングにも様々な手法がありますが、こびと園長は「対話型研修」をおススメします。

対話型の研修ってなんですか?

- 対話型研修とは?

- それぞれと対話を通して、学びや気付きを深めていく研修。

研修というのは「知識のある人」が「知識のない人」に情報を伝達するのが、一般的です。

しかし、そうではなく、知識がある人も知識がない人も平等に対話をしていくなかで学んでいくのが、「対話型研修」の特徴です。

また対話型研修は何かを決めることに固執しません。

それぞれの価値観を交換するプロセスにこそ価値があります。

そのような意味でも気楽に楽しく研修を受けることができるのも特徴の1つです。

対話についてもっと知りたい方はコチラの記事をご覧ください。

チームビルディング研修の実例紹介「自分らしくいられる環境について」

次は、こびと園長が実際にやってみたチームビルディング研修の中身をご紹介します。

そのまま使えるネタになっていますので、内容が気に入ったら、ぜひ園でやってみてください。

過去の記事で園内研修の作り方の基本を解説しています。

それに則り、研修をおこないました。

園内研修の作り方の基本を学びたい方はコチラ。

https://hoikubu.blog/kobitoencho/28/研修の概要

今回のチームビルディングの研修は60分です。

研修の作り方基本を元に、以下のように時間配分を組み立てました。

| 内容 | 時間配分 |

| 研修のねらいの説明・ルールの確認 | 5分 |

| アイスブレーク | 10分 |

| グループワーク 「自分らしくいられる空間」について考える | 20分 |

| 全体共有 | 15分 |

| 振り返り | 5分 |

| 研修のまとめ | 5分 |

グループワークと全体共有で半分以上の時間を使うのですね。

対話型研修はワークの中が一番の学びですからね。

研修のねらいの説明・ルールの確認(5分)

ねらいを丁寧に説明し、ニーズのズレをなくしましょう。

まず初めに研修のねらいを丁寧に説明しましょう。

研修の参加者の中には、このように思っている人もいるかもしれません。

せっかく皆で集まれる貴重な時間なんですから…保育のこと決めましょうよ…。

対話型の研修はチームメンバーの関係性の向上がメインの研修です。

タスクではなく、メンテナンスという面からも効果を得られにくいです。

冒頭になぜチームビルディングや対話型の研修が必要なのかを丁寧に説明しましょう。

そうすることで、参加者が目的意識をもって研修に参加してくれるようになります。

ねらいの部分はこの記事の冒頭やコチラの記事の内容を話すのがオススメです。

私もこの記事の内容を話してから、研修をはじめました。

ルールの確認

研修をおこなう上で、ルールを参加者に話します。

今回は対話型の研修なので、特定の参加者ばかり話していては学びになりません。

そこで、ルールはこのように設定しました。

- 園内研修を受けるにあたってのルール

- ・相手の話は遮らず、最後まで聴きましょう。

・相手の意見に興味を持ち、質問してみましょう。

・思い切って意見をだしてください。

・この場での話はこの場だけにしてください。

参加者が安心して参加できるルール作りが大切ですね!

アイスブレークは「ヘンテコ共通点さがし」(10分)

- アイスブレークとは?

- アイス(氷)をブレイク( 壊す)という字の通り、メンバー間の間にある隔たりを壊し、安全性を高める取り組みです。

主に会議前の10分程度時間を使い、簡単なゲームや雑談をします。

今回の研修は対話型の研修ですので、次のグループワークが話しやすいよう、共通点探しのゲームをおこないました。

ヘンテコ共通点探しチャレンジとは?

2人1組でペアになります。それぞれの間で共通点を3分間で探し、あとで発表してもらいます。

この際、なるべく「2人だけのヘンテコな共通点」を探すようにしてください。

共通点を発表した際に、他の参加者の中に同じ共通点を持つ人がいなかったらチャレンジは成功です。

発表した共通点を持つ人がいた場合、チャレンジは失敗です。

「人間」とか「女の子」とかの共通点だとすぐに被ってしまいますね!

このアイスブレークは意外と盛り上がります。

こびと園長の保育園では「〇〇店のガストで深夜バイトをしたことがある」という共通点を出したペアがチャレンジ成功していました。

本人たちもこのゲームで初めて知ったらしく、研修後も「バイトの話で盛り上がっていました。」

研修後も会話が生まれるアイスブレークはいいですね。

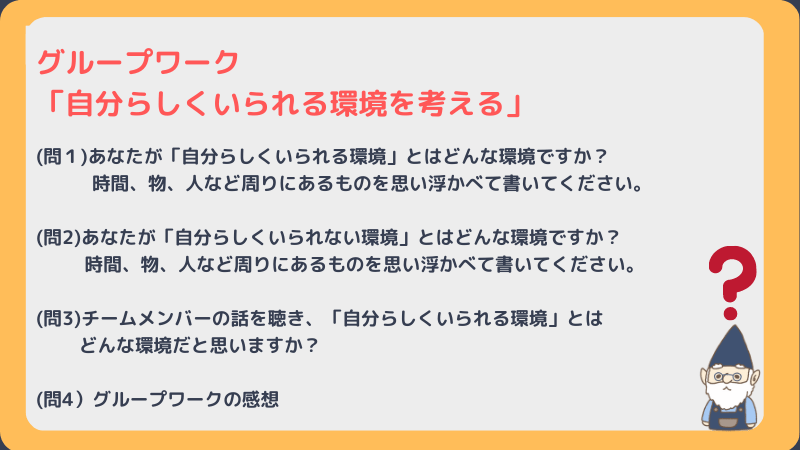

グループワーク「自分らしくいられる環境を考える」(20分)

それではいよいよ、メインのグループワークに入っていきます。

今回は「自分らしくいられる環境について考える」という対話をおこないました。

準備するものは以下の通りです。

- 準備するもの

- ・レジュメ

・筆記用具

レジュメには以下のような質問事項を記入してあります。

- (問1)あなたが「自分らしくいられる環境」とはどんな環境ですか?時間、物、人など周りにあるものを思い浮かべて書いてください。

- (問2)あなたが「自分らしくいられない環境」とはどんな環境ですか?時間、物、人など周りにあるものを思い浮かべて書いてください。

- (問3)チームメンバーの話を聴き、「自分らしくいられる環境」とはどんな環境だと思いますか?

- (問4)グループワークの感想

なんだか質問が具体的ですね?

「自分らしくいられる環境とはなんですか?」より答えやすくする工夫です。

全体の流れは次のようになっています。

| 内容 | 時間 |

| 質問の問1,問2に自分の答えを記入する。 | 5分 |

| 自分の書いた答えを共有する。 | 10分 |

| 自分らしくいられる環境とはどんな環境かをグループで考え、問3を記入する。 | 10分 |

| 発表の準備を整える。 | 5分 |

グループワークの全体の流れを伝えておくと、参加者も時間を意識してワークをおこなってくれます。

全体共有(10分)

グループでの意見がある程度まとまったら、全体に共有します。

それぞれのグループでどのような話になったのかを共有することで、他のグループメンバーの考え方を知れたり、共通点や新たな気付きを得られることがあります。

グループワークの全体共有はなるべくおこなうようにしましょう。

時間があれば、ここで他グループの内容に質問コーナーを設けても良いと思います。

振り返り(5分)

グループワークが終了したら、必ず振り返りの時間を設けましょう。

対話型の研修において振り返りに時間は必須です。

なぜならば、メンテナンスは目に見える成果がでないためです。

振り返りの中で、ワークを通して自分が感じたこと、相手に想ったこと、気づきなど「いまの気持ち」を言語化することで自分の学びへと繋がっていきます。

対話を通して、グループメンバー内で感想を共有するのもオススメです。

研修のまとめ(5分)

まとめはあまり長くなくて良いと思います。

- 研修のまとめの例

- ・参加者の感想

・ねらいが達成できたか

・対話の意味の説明など

このあたりに話しをして、研修を修了させましょう。

対話型の研修はなるべく多く、グループワークと振り返りの時間を取ることを意識しましょう。

職員の感想

こびと園長がこの研修をおこない、研修後にアンケートを実施しました。

一部をご紹介します。

普段、一緒に保育をしている職員でも、「そんな風に考えていたんだ」という新たな発見があった。自分らしくいられる環境について考えたことなかったので、発見があった。(1年目保育士)

テーマについて皆で話をするのが、とにかく楽しかった!環境を考える前に『「自分らしさ」って一体何だろう?』というテーマで終始対話をした。自分らしさを大切にする保育について職員全体で深めてみたくなった。(4年目保育士)

いつも自分ばかり話してしまう事に気が付き、なるべく他のメンバーに質問したり、深めてみる事を心掛けた。すると、意外に相手の価値観への気付きが多く、普段の話し合いの中でも意見を聴く重要性を感じた。(6年目副主任)

色々な感想がでましたね。

対話型を通して色々なことに気付いてくれたようです。

園内研修をする上でオススメ書籍

園内研修をする上で、オススメの書籍を紹介します!

子どもが育つ保育環境づくり 園内研修で保育を見直そう(著者:柴崎正行)

こんな人にオススメ!

・保育の環境を見直したい

・園内研修で環境をテーマにしたい

・研修のやり方を知りたい

保育環境を見直したい方…必見です!

子どもたちが主体性を発揮するためには、自分たちから周囲に関わっていくような環境作りが大切です。

「環境を見直したい…でも、どうしたらいいかわからない」

そのようなお悩みを持つ方に必見の1冊です。

園内研修で環境をテーマにする場合の取り組み方

各年齢の環境の見直し方

実践例と共に載っています。

事例集としても使えるので、読むだけで環境への知識が深まります。

プロセスエデュケーション 学びを支援するファシリテーションの理論と実際(著者:津村 俊充)

こんな人にオススメ!

・「対話」について学びたい。

・ファシリテーションに興味がある。

・プロセスを尊重した研修がしたい。

保育の話し合いは「プロセス」が大切。その意味がわかります!

保育の話し合いでは何かを決定する「議論」のみがされることが多いです。

しかし、「議論」は何かを決める場であり、人間関係の構築はできません。

職員間の人間関係を構築する場を作る事が必要です。

そこで場づくりに役立つのがこの本です。

結果ではなくプロセスに目を向ける、そのような対話を行うにはどのようにしたら良いか?が掲載されています。

内容は保育向けではありませんが、話し合いの場を構成する上でとても学ぶ価値のある一冊です。

ワークショップのアイディア帳(著者:ワークショップ探検部)

こんな人にオススメ!

・園内研修の担当

・ワークショップをメインにした研修をしたい

・たくさんのアイディアが欲しい

研修担当なのに…ネタが思いつきませーん!

という方のために、すぐに使えるワークショップアイディアが数多く掲載されています。

- 推奨人数

- 必要な物

- 部屋のレイアウト

ここまで詳しく書かれているので、あとはこれに沿ってワークショップをするだけ!

研修で大切なのは、ワークをどのように学びに繋げるかです。

ワークのネタに困り…本当に伝えたい内容がおろそかになっては、意味がありません。

ワークのネタはここから仕入れ、本当に伝えたい内容にこそ、力をいれましょう!

オンライン研修用の書籍も販売されています。

「対話と決断」で成果を生む 話し合いの作法(著者:中原敦)

こんな人にオススメ!

・話し合いを活性化させたい

・声が大きい人の意見ばかり通る職場で働いている

「話し合い」について学びたい人は必見!

著者の中原敦さんは立教大学の経営学部の教授で、20年以上「企業の人材開発」や「大人の遊び」を研究しています。

中原さんは、本の中でこのように語ります。

私たちは話し合いがあるからこそ、さまざまな葛藤や矛盾を乗り越え、多様な人々と共生し、ときには協力し合い、独力では達成できないことすら達成できるのです。(中略)話し合いについて『教えられ、学ばれていない』にも関わらず『実践しなくてはならない』という『ねじれの状況』が発生します。」

話し合いの実践よりも、まず方法を学びましょうということです。

話し合いが必要な理由、良い話し合いと悪い話し合い、話し合いの具体的なケース…などなど。

話し合いについて学べる貴重な一冊です。

保育と話し合いは切っても切れない関係にあります。

ぜひ、話し合いの作法を学び、楽しくて有意義な話し合いをしましょう。

まとめ

- チームビルディングとは?

- チーム(組織)をビルディング(構築)すると字のごとく、組織の関係性を向上させる手法です。

- チームのパフォーマンスを向上させる2つの視点

- ・タスク…「目に見える成果」目標達成、会議における正解や最適解。

・メンテナンス…「目には見えない関係性」人間関係づくり、コミュニケーションの在り方、意思決定の方法

- タスクとメンテナンスの関係性

- メンテナンスの土台の上にタスクがある。

人間関係の良さが仕事の効率や質に影響される。

チームビルディングをおこなう際は、メンテナンスを意識した研修をおこなうことも大切。

- 保育園でチームビルディングがおろそかになる理由

- ・みんなで研修に参加するなら「何かを決めたい」という心理が働く。

・研修をするなら保育の内容を学ぶべきだ、と考えている。

・チームビルディングをどうやっていいのか、わからない。

- メンテナンスの研修をしないことによる弊害

- ・会議や意思決定で特定の職員ばかりが発言し、それに決まる。

・人間関係がギスギスする。

・会議や研修が受け身になりがちになる。

- メンテナンスの研修をすることで生まれるメリット

- ・人間関係がよくなる。

・会議や研修が楽しくなる。

・話し合いに主体的に参加するようになる。

- チームビルディングにオススメなのは「対話型研修」

- 対話型研修…それぞれと対話を通して、学びや気付きを深めていく研修。

- チームビルディング研修実例「自分らしくいられる環境とは?」

- グループワークで各問の対話をする。

(問1)あなたが「自分らしくいられる環境」とはどんな環境ですか?時間、物、人など周りにあるものを思い浮かべて書いてください。

(問2)なたが「自分らしくいられない環境」とはどんな環境ですか?時間、物、人など周りにあるものを思い浮かべて書いてください。

(問3)チームメンバーの話を聴き、「自分らしくいられる環境」とはどんな環境だと思いますか?

(問4)グループワークの感想

- 対話型研修をおこなう際に大切なポイント

- 必ずワークをした振り返りをおこなう。

理由は、メンテナンスの効果は目には見えないため。

ワークのなかで起こった自分の「いまここの気持ち」をちゃんと時間を取って言語化することが大切。

ワークの中に学びがある。

以上です。

最初は自分の意見を言うのが少し怖い対話型研修ですが、回数を重ねるうちに少しずつ対話が楽しめるようになってきます。

関係性が向上されれば、職場の定着率もあがり、仕事も前向きに取り組めます。

ぜひ、対話型の研修を園内研修で取り入れてみましょう。

子どもに関わる全ての人へエールを!